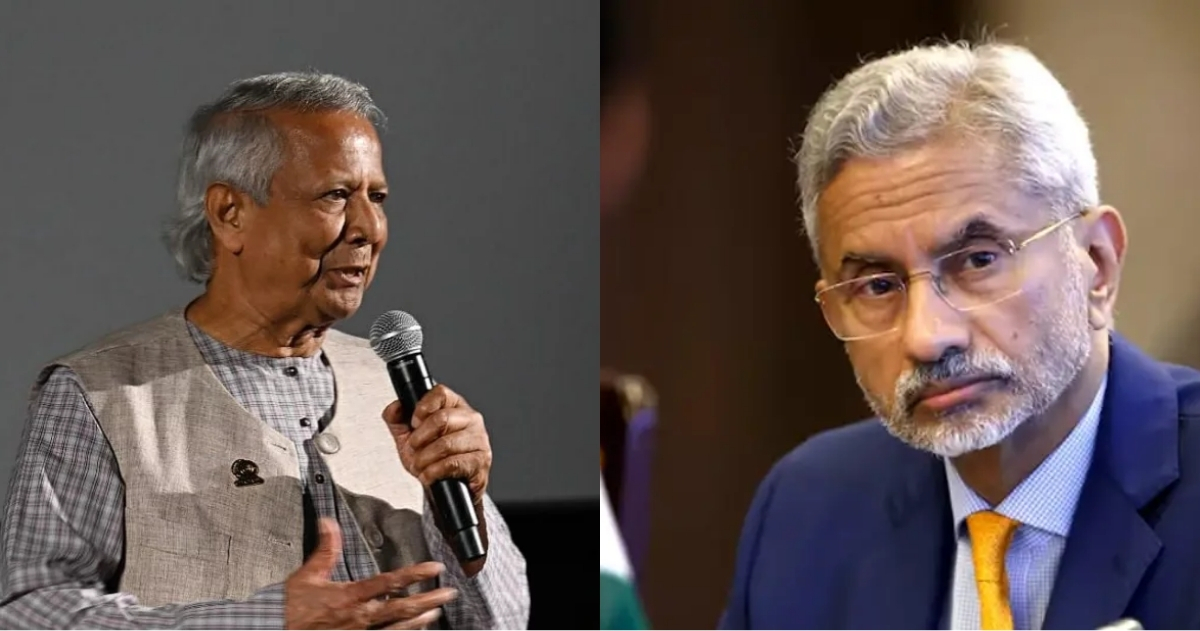

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যখন বাস্তবতা ও আঞ্চলিক বাণিজ্যিক সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ‘সেভেন সিস্টার্স’ অঞ্চলকে স্থলবেষ্টিত হিসেবে চিহ্নিত করে বাংলাদেশকে সমুদ্রগামী প্রবেশাধিকারের ‘প্রাকৃতিক অভিভাবক’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন—ঠিক তখনই তড়িঘড়ি করে প্রতিক্রিয়া জানালেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি বৃহস্পতিবার (৩ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে জানায়, জয়শঙ্কর দাবি করেছেন বঙ্গোপসাগরের দীর্ঘতম উপকূলরেখা ভারতের, এবং তার ভাষায়, “ভারতের উপকূলরেখা প্রায় ৬,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ—যা এই অঞ্চলে সর্বোচ্চ।”

এই মন্তব্যটি এসেছে ড. ইউনূসের বক্তব্যের পরপরই, যেটি আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হলেও ভারতের হিন্দুত্ববাদী কূটনৈতিক বলয়ের চোখে পড়েছে এক ধরনের ‘সাহসী সত্যানুশীলন’ হিসেবে, যা তাদের সহ্য হচ্ছে না।

জয়শঙ্করের বক্তব্যে ‘আঞ্চলিক একত্রীকরণ’ আর ‘বাণিজ্যিক সংযোগ’ এর চর্চা থাকলেও, সেটি যে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশবিরোধী প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থেকেই উৎসারিত, তা আর গোপন থাকছে না। তিনি বলেন, “আমরা পাঁচটি বিমসটেক সদস্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করি এবং ভারতীয় উপমহাদেশ ও আসিয়ান অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করি।”

বস্তুত, ভারত বরাবরই ‘চিকেনস নেক’ করিডোরের দুর্বলতা, সেভেন সিস্টার্সের বিচ্ছিন্নতা, এবং ভূ-রাজনৈতিক দুর্বলতার বিষয়ে সংবেদনশীল। ড. ইউনূস যখন বাস্তবতাকে তুলে ধরে বলেন, “ভারতের এই সাতটি রাজ্য স্থলবেষ্টিত, যাদের সমুদ্রের সঙ্গে কোনো সরাসরি সংযোগ নেই। ফলে এই অঞ্চলের জন্য সমুদ্রগামী বাণিজ্যের একমাত্র প্রবেশদ্বার বাংলাদেশ”—তখন এটি হয়ে ওঠে ভারতের রাজনৈতিক ও কৌশলগত অহমিকার ‘চোখের কাঁটা’।

জয়শঙ্কর দাবি করেন, “ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন একটি ‘সংযোগ কেন্দ্র’—যেখানে সড়ক, রেল, নৌপথ, বিদ্যুৎ ও পাইপলাইনের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে।” কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই সংযোগ যদি এতই বিস্তৃত হয়, তাহলে কেন বাংলাদেশকে পাশ কাটিয়ে একবিংশ শতকের এমন উন্মুক্ত বাস্তবতায়ও ভারত নিজেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে?

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জয়শঙ্করের এই বক্তব্য মূলত রাজনৈতিক চাপে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া, যার উদ্দেশ্য একটাই—ড. ইউনূসের বাস্তবভিত্তিক কথাকে আড়াল করা এবং ভারতের অপ্রস্তুত ভূ-কৌশলগত অবস্থান ঢেকে ফেলা।

যেখানে ড. ইউনূস আঞ্চলিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার একটি ন্যায্য ও অংশীদারিত্বমূলক রূপরেখা দিচ্ছেন, সেখানে জয়শঙ্কর সেই আলোচনাকে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় পরিণত করতে চাইছেন।

তিনি একদিকে বলছেন, “সহযোগিতা হতে হবে পক্ষপাতহীন”—অন্যদিকে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের যুক্তিসঙ্গত ভূ-পলিটিকাল অবস্থানকে অস্বীকার করছেন।

বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, এমনকি ভারতের সেভেন সিস্টার্স—all are part of a regional destiny—এ কথা বলা নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই বাস্তবতাকে মেনে নিতে এখনো ভারতীয় রাজনীতির একাংশ প্রস্তুত নয়। বরং তারা এখনো পুরনো ঔপনিবেশিক মানসিকতা নিয়েই প্রতিবেশী রাজনীতিকে চালাতে চায়।

তবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ড. ইউনূসের বক্তব্য ছিল সাহসিকতা ও আঞ্চলিক নেতৃত্বের বাস্তব প্রকাশ। আর ভারতের জয়শঙ্করের বক্তব্য—একটি প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী প্যাঁচানো মনোভাবের প্রতিচ্ছবি, যা আঞ্চলিক ঐক্যের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

তুরস্ক, সৌদি ও পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশ নিয়ে ইসলামি সেনাবাহিনী গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে ইরান। আপনি কি এই আর্মি গঠনের পক্ষে?